2017 a été une année noire pour les Palestinien-ne-s qui, malheureusement en phase avec les évolutions politiques régionales, ont vu s’éloigner encore un peu plus les perspectives d’émancipation. La reconnaissance, par Donald Trump, de Jérusalem comme capitale d’Israël s’inscrit dans cette dynamique, qui contribue paradoxalement à enterrer un « processus de paix » pourtant conçu comme un moyen de neutraliser durablement le nationalisme palestinien.

L’année 2017 a été celle du centenaire de la « déclaration Balfour », nom sous lequel est connue la lettre envoyée le 2 novembre 1917 par le ministre britannique des Affaires étrangères à Lionel Walter Rothschild, membre éminent de la communauté juive en Grande-Bretagne et grand argentier du mouvement sioniste. Par cette lettre, Arthur Balfour apportait le soutien officiel du gouvernement au projet d’établissement d’un « foyer national pour le peuple juif » en Palestine, alors sous administration ottomane : « le Gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un Foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte soit aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, soit aux droits et au statut politiques dont les Juifs disposent dans tout autre pays. Je vous serais obligé de porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste. »

Ces quelques lignes ont largement contribué à sceller le sort des Palestiniens, ainsi dépossédés de leur propre terre par la volonté d’une puissance étrangère au profit d’un mouvement national-colonial : le sionisme. Une dépossession symbolique qui a ouvert la voie à une dépossession physique : nombre de dirigeants du mouvement sioniste n’avaient en effet jamais caché leur intention de conquérir, y compris militairement, la Palestine qu’ils qualifiaient frauduleusement de « terre sans peuple ».

Le 2 novembre 2017, lors d’une intervention consacrée au centenaire de la déclaration Balfour, l’historien étatsunien d’origine palestinienne Rashid Khalidi expliquait ainsi : « pour les Palestiniens, cette déclaration fut un pistolet directement pointé sur leurs têtes, a fortiori en raison de l’atmosphère colonialiste du début du 20e siècle (…) La déclaration Balfour a, dans les faits, constitué une déclaration de guerre, de la part de l’Empire britannique, contre la population indigène du territoire qu’il promettait au peuple juif. Cela a déclenché ce qui allait devenir un assaut d’un siècle contre le peuple palestinien. »

Trump sur les traces de Balfour ?

100 ans après Arthur Balfour, c’est un certain Donald Trump qui, le 6 décembre 2017, a repris à son compte la posture du dirigeant impérialiste « offrant » au mouvement sioniste un territoire palestinien. À propos de la déclaration Balfour, l’écrivain Arthur Koestler affirmait qu’« une nation a solennellement promis à une seconde le territoire d’une troisième ». Avec la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël, Trump a repris ce flambeau en donnant sa bénédiction solennelle à la revendication israélienne de souveraineté sur un territoire acquis par la force et au mépris du droit international, y compris de la résolution de l’ONU (181) préconisant le partage de la Palestine et légitimant la création d’un Etat juif.

Malgré des différences notables entre les époques et les acteurs, le parallèle entre la déclaration de Trump et celle de Balfour peut être dressé au-delà de la seule posture impériale : dans un cas comme dans l’autre, il s’agit en effet moins d’un bouleversement de la situation « sur le terrain » que d’un formidable encouragement, par sa légitimation, à l’entreprise coloniale. Les colons israéliens, comme le mouvement sioniste un siècle plus tôt, ne s’y sont d’ailleurs pas trompés.

A peine plus de trois semaines après la décision de Trump, le comité central du Likoud – parti du Premier ministre Netanyahou – adoptait une résolution encouragent « les parlementaires du Likoud à promouvoir la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie ». En d’autres termes, une annexion de la Cisjordanie par Israël. Même si cette résolution est non-contraignante et que Netanyahou s’y est formellement opposé, pour des raisons diplomatiques et de politique intérieure et évidemment pas par un quelconque attachement aux droits des Palestiniens, un tel vote en dit long sur l’état d’esprit qui règne en Israël : la politique du fait (colonial) accompli n’étant pas seulement accompagnée mais légitimée par le président de la première puissance mondiale, il n’y a aucune raison de se priver de la poursuivre, et même de l’accélérer.

Sans endosser la revendication de l’annexion, Netanyahou s’est lui aussi saisi de l’opportunité offerte par Trump, en donnant son feu vert, au début du mois de janvier, à la construction de plus de 1100 nouveaux logements dans les colonies de Cisjordanie, et en légalisant, un mois plus tard, l’« avant-poste » de Havat Gilad, colonie jusqu’alors non reconnue par les autorités israéliennes.

Une rationalité politique irrationnelle

La haute portée symbolique de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël a en réalité été sous-estimée par la plupart des observateurs et commentateurs, qui se sont davantage interrogés sur les motivations de Trump que sur la nature même du processus auquel le président des Etats-Unis venait d’apporter sa caution. Un biais classique dans les discours sur le conflit opposant Israël aux Palestiniens, qui consiste à accorder davantage d’importance aux intentions réelles ou supposées des puissants qu’aux réalités concrètes et aux dynamiques sociales et politiques sur le terrain. Biais qui offre la part belle aux « experts » en tout genre, et notamment en « géopolitique », qui n’est souvent rien d’autre que le nom savant donné à des « analyses » confuses et changeantes reposant essentiellement sur des bruits de couloirs diplomatiques.

Comment comprendre le choix du président des Etats-Unis ? Plusieurs interprétations sont revenues chez les analystes et commentateurs : rupture symbolique avec ses prédécesseurs Clinton et Obama, volonté de satisfaire la très sioniste droite chrétienne évangélique, proximité personnelle avec Netanyahou, contre-feu allumé à la suite de l’inculpation de Michael Flynn, son ancien conseiller à la sécurité nationale, dans « l’affaire russe »… Il y a du vrai dans chacune de ces explications, mais elles passent en partie à côté de l’essentiel.

Pour le dire de façon triviale (mais le moins que l’on puisse dire est que la trivialité n’est pas incompatible, loin de là, avec les faits et gestes de l’actuel président des Etats-Unis), Donald Trump a tout simplement fait du Donald Trump. Le droit international, les opinions des autres Etats – y compris les alliés arabes – et les avis de son entourage (son secrétaire d’Etat et son ministre de la Défense étaient opposés à cet arbitrage) n’ont pas pesé lourd dans la balance face à l’intime conviction de Trump que cette décision était, selon ses propres termes, « la bonne chose à faire ».

Ainsi va le monde selon Trump : indépendamment des conséquences qu’elles peuvent avoir, il y a des décisions qui sont intrinsèquement « bonnes », tandis que d’autres sont « mauvaises », et les « hommes courageux » doivent prendre les « bonnes » décisions. Une vision mystique de la politique qui fait écho à celle de George W. Bush, mais qui se double chez Trump – du fait de son habitus de golden boy et de sa posture anti-establishment – d’un mépris pour le réalisme qui prédominait dans la diplomatie US, qu’il assimile à de l’indécision et donc à de la lâcheté.

Adepte du coup d’éclat, du coup de bluff et du coup de poing sur la table, Trump est en grande partie imprévisible, tant sa rationalité politique est fondamentalement irrationnelle. Dans le cas de Jérusalem comme dans bien d’autres, il n’y a pas de calcul à moyen ou long terme de sa part, aucune vision d’ensemble de la situation au Moyen-Orient, ni d’un hypothétique « règlement » de la question palestinienne. Le même Donald Trump a ainsi pu déclarer, moins de deux mois plus tard, dans un entretien au quotidien Israel Hayom au début du mois de février : « À l’heure qu’il est, je dirais que les Palestiniens ne cherchent pas à faire la paix. Et je ne suis pas nécessairement sûr non plus qu’Israël cherche à faire la paix. Donc nous allons voir ce qui se passe » (sic).

Jérusalem, laboratoire du colonialisme

Mais cette absence de vision n’enlève rien au fait que la décision de Trump sur Jérusalem est une validation/légitimation des pires aspects de la politique coloniale israélienne, qui conforte encore un peu plus la droite et l’extrême droite au pouvoir. La situation de la ville « trois fois sainte » est en effet exemplaire du caractère intrinsèquement violent et discriminatoire de la mise en œuvre du projet sioniste : Jérusalem est un concentré de colonialisme doublé d’apartheid. Après la conquête de la partie orientale de la ville en 1967, Israël y a en effet pratiqué une politique de judaïsation systématique, afin d’y implanter une majorité juive et de contrer toute revendication de souveraineté palestinienne. Et ce ne sont pas les résolutions de l’ONU qui y ont changé quoi que ce soit : en 1968, soit un an après la conquête, la résolution 252 exigeait d’Israël de « s’abstenir immédiatement de toutes nouvelles actions qui tendent à modifier le statut de Jérusalem » ; en 1980, après l’annexion « officielle » de Jérusalem-Est, la résolution 476 évoquait « une violation du droit international ». Des résolutions sans sanctions, et donc sans effet.

Israël a ainsi pratiqué une politique ultra-discriminatoire à l’égard des Palestiniens de Jérusalem. Les autorités israéliennes n’ont classé que 13 % de Jérusalem-Est comme « zone constructible » pour les Palestiniens, contre 35 % pour la colonisation. Les colonies se sont développées à grande vitesse (plus de 250 000 colons aujourd’hui) tandis que les Palestiniens recevaient des permis de construire au compte-gouttes. Au cours des douze dernières années, ils en ont obtenu moins de 200 par an, alors qu’ils en auraient besoin de dix fois plus pour absorber la croissance de la population. Ils construisent donc de manière « illégale » et s’exposent à des démolitions : selon les chiffres de l’ONU, plus de 1500 bâtiments ont été détruits depuis 2000, tandis que plus de 100 000 Palestiniens de Jérusalem vivent aujourd’hui dans des logements considérés comme « illégaux » par Israël et sont donc sous la menace d’un ordre de démolition.

Cette discrimination territoriale se double d’une discrimination administrative. Les Palestiniens de Jérusalem ont en effet un statut juridique particulier : ils sont porteurs d’une « carte de résident » qui leur permet, entre autres, de voter aux élections municipales ou de travailler en Israël. Mais l’obtention, la conservation ou le renouvellement de cette carte est un véritable parcours du combattant, et nombre de Palestiniens perdent leur statut de résident chaque année : dossier incomplet (douze documents administratifs sont nécessaires dans certains cas), absence prolongée, condamnations pénales… tous les motifs sont bons pour les déchoir de leur statut de résident. Si l’on en croit les chiffres de Human Rights Watch, qui recoupent ceux des ONG israéliennes et palestiniennes, ce sont plus de 15 000 Palestiniens qui ont ainsi, depuis 1967, perdu ce statut.

Citoyens de troisième ou quatrième zone, les Palestiniens de Jérusalem vivent dans une situation de grande misère économique et sociale, conséquence elle aussi des politiques discriminatoires. La municipalité de Jérusalem n’investit en effet que très peu d’argent dans les quartiers palestiniens et, alors que leurs habitants paient les mêmes impôts que les résidents israéliens, à peine 10 % du budget de la ville leur est consacré, quand les Palestiniens représentent au moins 37 % de la population : « la municipalité de Jérusalem évite délibérément d’investir dans les infrastructures et les services dans les quartiers palestiniens – y compris les routes, les trottoirs, le système de distribution d’eau et les égouts. »Les Palestiniens de Jérusalem manquent de tout, écoles, centres sociaux, centres de santé, bureaux de poste, etc., et connaissent une situation de pauvreté extrême : 76 % d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté, ce taux atteignant plus de 83 % chez les moins de 18 ans – contre respectivement 21,7 et 30 % dans le reste d’Israël.

L’introuvable « troisième intifada »

Telle est donc la réalité que Donald Trump vient de reconnaître comme légitime. Et s’il est peu probable que le président des Etats-Unis ait une quelconque idée de ces données politiques et statistiques, ce n’est pas le cas des dirigeants israéliens et de leurs soutiens inconditionnels aux USA et ailleurs. On comprend d’autant mieux pourquoi la droite et l’extrême droite israéliennes se sentent galvanisées, même s’il ne s’agit bien évidemment pas de considérer que la décision de Trump témoignerait d’un brusque changement de perspective de l’administration étatsunienne.

Avant même la reconnaissance formelle du fait accompli à Jérusalem, Israël a en effet pu agir en toute impunité et en continuant à bénéficier du soutien de la plupart des pays occidentaux, Etats-Unis en tête, jusqu’au « cadeau » d’Obama à la fin de son mandat : 38 milliards de dollars d’aide militaire sur la décennie 2019-2028, un record. Il n’en demeure pas moins que « l’effet Trump » joue à plein en Israël : symbole qui en dit long, le ministre des Transports israélien a annoncé fin décembre que la station de train dont la construction est prévue à proximité de la zone du mur des Lamentations serait baptisée… « Donald John Trump ».

L’arbitrage de Trump n’a toutefois pas déclenché la « troisième intifada » que certains « experts » pronostiquaient, en dépit du bon sens, et surtout de toute compréhension réelle de la situation sur le terrain et de la crise du mouvement national palestinien. Des manifestations ont bien eu lieu, sévèrement réprimées, ainsi que des affrontements, notamment à Jérusalem, entre jeunes Palestiniens et forces armées israéliennes. Mais rien de comparable avec le soulèvement populaire de la fin de l’année 1987, ni même avec la « deuxième intifada » du début des années 2000, pourtant déjà beaucoup moins massive que la première. Car même si elle n’accepte pas le sort qui lui est fait, la population n’est pas prête à s’investir massivement dans la lutte, consciente de la vertigineuse dégradation du rapport de forces, a fortiori dans une période de crise prolongée du mouvement national, affaibli, délégitimé, divisé et miné par des rivalités de pouvoir qui n’ont rien à voir avec la satisfaction des droits nationaux des Palestiniens.

Tel est en effet l’un des paradoxes de ce « processus de paix » qui n’en finit pas de mourir. Alors que plus personne ne croit, dans les territoires palestiniens, qu’il puisse conduire à une quelconque résolution positive du conflit, l’occupation prolongée et l’absence de toute perspective de règlement ont produit des dynamiques institutionnelles conservatrices, y compris dans le mouvement de libération. On pense ici à la « dialectique des conquêtes partielles » dont parlait Ernest Mandel à propos de la bureaucratisation des organisations ouvrières, pointant « [ceux qui] se comportent comme si toute nouvelle conquête du mouvement ouvrier devait être subordonnée de manière absolue et impérative à la défense de ce qui existe ».

Les principaux groupes et dirigeants palestiniens sont ainsi dans une logique de défense, voire de consolidation d’un espace, aussi restreint soit-il, au sein d’un dispositif de pouvoir régi par les accords d’Oslo, avec l’existence de « zones autonomes » dont le contrôle est devenu une fin en soi, alors qu’elles étaient à l’origine considérées comme une simple étape avant l’émergence d’un Etat. Un contrôle d’autant plus convoité qu’il permet de développer une base au sein de la population, en premier lieu chez ceux qui exercent un emploi dans l’administration, ces derniers devenant à leur tour, tout comme les nombreux salariés des multiples ONG qui essaiment dans les territoires palestiniens, tributaires du maintien de l’illusion du « processus ».

Impasse stratégique et isolement international

Les crises à répétition et les divisions au sein du mouvement national sont le produit de ce déplacement des enjeux, de la libération nationale vers le contrôle d’un pseudo-appareil d’Etat offrant avantages matériels (aides internationales, salaires, etc.) et symboliques (contacts internationaux, postes à « responsabilité », etc.). Ainsi, alors que le processus d’Oslo est caduc, les structures qui en sont issues continuent d’offrir des avantages aux élites politiques et administratives, les rendant rétives à tout bouleversement d’ampleur et leur permettant de coopter une part significative de la population.

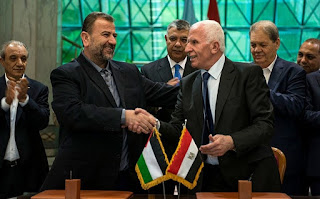

Ce n’est pas la récente « réconciliation » entre Fatah et Hamas, suite à un accord signé au Caire le 12 octobre 2017, qui va changer les coordonnées de la situation. Il s’agit en effet d’un accord entre deux mouvements affaiblis et en quête de légitimité, imposé par un maréchal Sissi désireux de se poser en acteur incontournable dans la région, et dont le contenu politique est minimal : organiser le retour de l’Autorité palestinienne (AP) à Gaza et lui confier l’administration du territoire. Ce faisant, le Hamas a pu se décharger du poids de la responsabilité administrative de Gaza (et donc de la gestion des conséquences du blocus), espérant se refaire une santé en tant que force d’opposition, tandis que Mahmoud Abbas et l’AP pouvaient de nouveau se revendiquer « seul gouvernement légitime du peuple palestinien ».

Un accord « gagnant-gagnant » pour les deux factions, du moins sur le court terme, mais qui ne présage en rien d’une réconciliation « politique » au sein du mouvement national, et qui n’a produit aucun effet au niveau international : Mahmoud Abbas a été victime d’une énième humiliation avec la décision de Trump, à un point tel que, pour ne pas perdre complètement la face, il proclame aujourd’hui à qui veut l’entendre qu’« en cas de rencontre internationale, [il demande] que les Etats-Unis ne soient pas les seuls médiateurs mais fassent seulement partie des médiateurs ». A chacun sa radicalité…

Malgré ces impasses, la résistance n’a pas disparu des territoires occupés. On pense évidemment à toute et tous ces militant-e-s victimes de la répression des forces d’occupation, de Salah Hamouri à Ahed Tamimi en passant par la députée du FPLP Khalida Jarrar, arrêtés au cours des derniers mois et toujours emprisonnés à l’heure où ces lignes sont écrites. Et l’on pense aussi aux réfugiés de Gaza et de Cisjordanie, aux villageois, aux jeunes de Jérusalem et d’ailleurs, à ces couches totalement exclues du « processus de paix », qui se confrontent régulièrement à l’armée israélienne lors de rassemblements, de manifestations, d’émeutes.

Mais si ces militant-e-s font preuve d’un courage et d’une détermination exemplaires et que l’instabilité du dispositif d’Oslo témoigne de son incapacité à neutraliser durablement la population des territoires occupés, l’isolement international des Palestiniens leur interdit de modifier substantiellement le rapport de forces. La montée en puissance, au cours des dernières années, de la contre-révolution au niveau régional, contribue à renforcer cet isolement, a fortiori dans la mesure où la très grande majorité des Etats autoritaires arabes, obnubilés par la guerre froide entre l’Arabie saoudite et l’Iran, privilégient un rapprochement avec Israël et les Etats-Unis.

Autant dire l’importance, pour le mouvement international de solidarité, de renforcer les liens avec les acteurs palestiniens de terrain, politiques, associatifs, syndicaux, afin de rompre leur isolement, mais aussi de construire et amplifier la campagne de boycott d’Israël (BDS), qui continue de se développer et d’engranger des victoires. Il faut le répéter : seuls face à Israël et ses soutiens, les Palestiniens ne peuvent pas grand-chose. Or BDS est précisément ce qui permet de peser concrètement sur les rapports de forces en tant qu’acteurs et actrice politiques ici, en faisant pression sur Israël et en luttant contre les complicités de nos propres gouvernements, afin de libérer des espaces et des énergies là-bas et de contribuer, sans se substituer aux Palestiniens, à inverser la tendance à la déstructuration politique et sociale.

(article publié dans l'Anticapitaliste mensuel, numéro de février 2017)